Los pasados días 11, 12 y 13 de julio de este 2024 el curso académico se cerró con un congreso de altura por dos razones. La primera por el grueso de sus participantes a nivel internacional y la segunda por el elevado tono de rigor investigador de los distintos ponentes. Tuve el honor de trabajar codo a codo con el mejor equipo de mi Departamento y, gracias a la coordinación y sincronización de fuerzas (y esfuerzos) de los catorce miembros que conformamos el comité organizador, todo salió a pedir de boca.

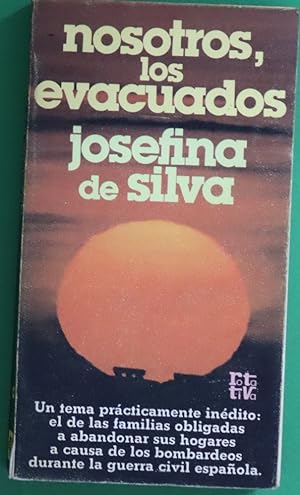

El IV Congreso Internacional CICELI “CreadorAS en la Educación y Literaria e Intercultural” este año dedicado a “Las poetas y el canon” remonta su creación a 2018, siendo el año siguiente, julio de 2019, la fecha del primer congreso con ánimo internacional. La sede se encuentra en la Universidad de Valencia, pero este año cedió el testigo a nuestra Universidad de Alicante bajo la dirección de las profesoras Helena Establier Pérez y Laura Palomo Alepuz. Ante el nivel académico y la envergadura del evento, no podía desaprovechar la oportunidad de llevar a Concha Alós a este congreso de CreadorAS.

Así que, decidí trasladar algunas de mis inquietudes de la tesis doctoral. Me decanté por presentar la novela Os habla Electra por considerarla la obra más afín al ecofeminismo. Su lectura a la luz de esta filosofía feminista y ecologista permite arrojar una perspectiva de análisis más actualizada a los tiempos que vivimos. La novela, publicada en 1975 poco antes de la muerte del dictador, denuncia en los albores del ecofeminismo una dirección dislocada que la sociedad de la época, consumista e individualista, está dirigiendo su rumbo. Como dice el refrán: “de aquellos polvos, estos lodos”. La vindicación de Concha Alós en 1975 viene a sacudir las conciencias ante un legado cultural basado en el patriarcado y el capitalismo; es decir: dominación al otro y explotación del otro. Las diversas capas de significación de la novela permiten una lectura deconstructiva de estas estructuras de pensamiento regidas por las dinámicas del legado cultural que he aludido.

No quisiera llenar esta entrada de tecnicismos o teorizaciones someras que poca justicia le harían al entramado ecofeminista y menos favor le haría a la obra resolver su dimensión simbólica en cuatro líneas. El tema del ecofeminismo lo desarrollé más pormenorizadamente en un artículo publicado en la revista de ecocrítica Pangeas, la cual tengo el honor de ser su secretaria −la publicación fue bastante antes de ostentar mi labor en la revista− y el análisis de la novela vinculado al ecofeminismo ya adelanté algunas apreciaciones en mi artículo del año pasado publicado en la revista portuguesa Anthropocenica. Os pongo enlaces por si queréis curiosear.

En definitiva, la lectura ecofeminista de Os habla Electra me permite, además de ofrecer una nueva perspectiva de análisis más ajustada a la actualidad, ahondar en el mensaje último que Concha Alós deseaba dejar en sus obras. Desde que leí esta novela mi hermenéutica de la sospecha me hizo intuir que la escritora apuntaba en su texto hacia la necesidad de construir una nueva sociedad alejada del patriarcado, que limita y subyuga el mundo asignado como femenino, y del capitalismo, que con su afán de objetivación en pro del capital, destruye al resto de seres vivos del planeta. Es decir, Concha Alós escribió esta novela advirtiendo sobre las consecuencias de nuestro sistema económico: la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de la dignidad y la calidad de vida de todos los seres vivos −incluidos los seres humanos−. Del mismo modo apuntaba que el patriarcado está basado en una interpretación errónea de los mitos y en la transmisión de tales valores sin un proceso de cuestionamiento de generación en generación. Personalmente, ver claro este tipo de premisas en una novela onírica como Os habla Electra me condujo a descubrir más sobre la autora y lo que descubrí gratamente fue que, en distintos grados de incidencia y significación, el proyecto literario de Concha Alós era la denuncia de tales males que anquilosan al ser humano conviviendo en sociedad. Esta es mi hipótesis de partida para mi tesis doctoral. Esto es lo que de manera frenética trato de demostrar: ese mapa humanista que dibuja Concha Alós en sus textos. Creo que ya expliqué esto, perdón si me repito, la pasión me puede.

No obstante, tras estos años de investigación comienzo a tener dudas sobre el trazado de este mapa que mi hipótesis entusiasta me empujó al mundo del doctorado. No porque no exista tal intención humanista y apuesta de cambio que brinda Concha Alós, sino por la dificultad de tan alta empresa, ¿cómo se diseña un nuevo modelo de sociedad? Ahora, bien podríamos responder a la pregunta que los cambios sociales se realizan con el esfuerzo de todas las personas debatiendo, proponiendo ideas, asumiendo errores, oponiendo resistencias, etc. Sin embargo, en el tiempo de Concha Alós, todavía en el tiempo de Os habla Electra, estos debates se veían lejos, muy lejos y el ecofeminismo solo era una palabra que usaba Françoise D’Eaubonne en su ensayo de 1974. Por tanto, poco se puede exigir a una escritora que únicamente cuenta con su ojo crítico −y bendito ojo crítico−. Concha Alós no puede dibujar un nuevo mapa humanista, pero ya se daba cuenta de que el que teníamos delante estaba obsoleto y no servía para proporcionar igualdad y respeto entre los seres que conviven en este planeta.

No sé cómo resolveré la hipótesis de mi tesis doctoral, todavía me queda un trecho que recorrer. Lo que sé es que Concha Alós tenía una sensibilidad a nivel existencial que bien la llevó a luchar para el cambio desde la humilde prosa de su pluma. Y eso es lo que estoy indagando todos estos años. La participación en el CICELI me brindó la oportunidad de presentar nuevamente esta cuestión ecofeminista compatible con la novela. Tras las exposiciones, se generó un debate enriquecedor porque tuve la gran suerte de compartir panel de comunicaciones con otras tres colegas súper potentes en sus materias y se produjo un intercambio y una sinergia muy valiosa para el avance de mi investigación. Asimismo, el profesor Andrés Montaner Bueno desde la Universidad de Murcia presentó al público asistente un análisis de la figura femenina hallada en los cuentos de Rey de gatos, subrayando el sesgo feminista que transpiran sus personajes.

Concha Alós me acompaña en cada evento académico en el que participo. Y me da mucha alegría descubrir con gran sorpresa que su literatura se expande a otras universidades. Os habla Electra fue la primera novela de la autora que llegó a mis manos y me enseñó otro modo de narrar el desencanto de una sociedad con un legado cultural suicida y denigrante para el otro. El mapa humanista de Concha Alós quizá no sea perfecto o no esté completo, pero el gajito que podemos observar tiene agallas y es muy reivindicativo. Merece la pena ser expuesto y divulgado. Esta vez le ha tocado al CICELI, pero vendrán muchos más congresos y artículos por escribir… además de la tesis que ya va tomando forma. De momento, gracias compañeras de la organización por dejar que Concha Alós se colara en un congreso tan importante como el CICELI.