Nació en Madrid en 1905, en una familia humilde. Se casó con un comunista en 1930. Tras el estallido de la Guerra Civil, fue miliciana del Batallón Leningrado de las Milicias Populares y después de la 1ª Brigada Móvil de Choque de la 46 División, luchó en el frente de Madrid y en la batalla de Guadalajara. Alcanzó el grado de sargento: “las milicianas fueron valientes y el tiempo que permanecieron en el frente cumplieron como los hombres, en ocasiones tuvieron más arrojo que ellos. Las mujeres saltábamos las trincheras como demonios” (entrevista con Antonina Rodrigo). Herida en 1937, fue trasladada a Játiva y después a Alicante. Allí estudió en la Escuela de Enfermeras de Alicante y trabajó como enfermera hasta el final de la guerra. En 1937 en la prensa aparece su nombre en una lista de donantes para la concesión de la Cruz Laureada al General Miaja (Liberación, 11-VI-1937). Su marido murió en el frente. En marzo de 1939 salió de Alicante en el navío Stanbrook hacia el exilio. Estuvo en Orán primero en un centro de internamiento y después sobrevivió gracias a trabajos de costura. Exiliada en diversos países (Francia, Chile, Bolivia), a mediados de los cincuenta se instaló en Uruguay, donde regentó hoteles. En 1976 fue detenida y acusada de colaborar con el movimiento Tupamaro. Murió sin regresar del exilio en 1990.

Autora: Mónica Moreno Seco

Bibliografía:

Base de datos de represaliados, Archivo de la Democracia, Universidad de Alicante

Antonina Rodrigo, Mujer y exilio, 1939, Compañía Literaria, Madrid, 1999, pp. 61-74.

Silvia Ramírez Pacheco Pacheco: “Las organizaciones de mujeres durante la guerra civil en Alicante (1936-1939)”, en Instituto de Cultura Juan Gil-Albert: Ayudas a la investigación, 1986-1987, vol. V, Alicante, 1992, pp. 111-123.

Fuente: Revista Bigneres

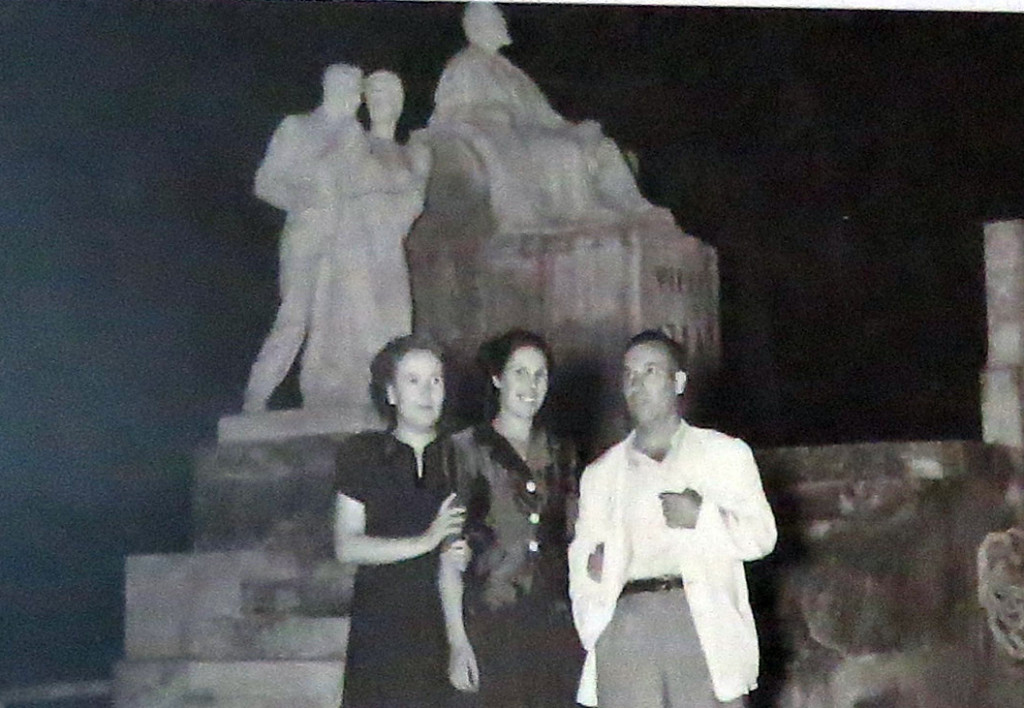

Fuente: Revista Bigneres Ángela Sempere (dcha) en la Cárcel de Santa Clara, junto con Consuelo Barber Soler (izq) y Julia Martin de la Fuente (centro), compañeras de militancia antifranquista. Fuente: Institut Universitari d´Estudis de la Dona. Universidad de Valencia

Ángela Sempere (dcha) en la Cárcel de Santa Clara, junto con Consuelo Barber Soler (izq) y Julia Martin de la Fuente (centro), compañeras de militancia antifranquista. Fuente: Institut Universitari d´Estudis de la Dona. Universidad de Valencia

D

D