El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales que dieron paso a la Segunda República española (1931-1936). En este nuevo período se llevaron a cabo transformaciones en diversos ámbitos (político, social, administrativo, legislativo…). En lo referente a la política, en este momento las mujeres consiguieron una presencia y participación que antes no se les permitía tener, entre otros motivos, gracias a que consiguieron el derecho a voto en 1931. Ya desde la dictadura de Primo de Rivera hubo mujeres en los gobiernos locales, y con el estallido de la Guerra Civil (1936-1939), las mujeres siguieron participando activamente y ostentando cargos públicos a nivel local. Una de estas mujeres fue Celia Valls.

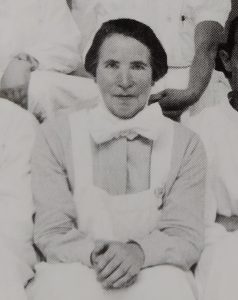

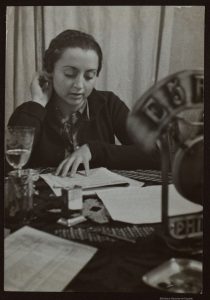

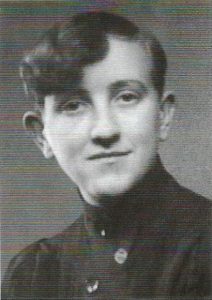

Celia Valls Pastor nació en la localidad alicantina de Alcoy en el año 1901 y murió en la ciudad de Alicante a la edad de 87 años. En los primeros momentos de la guerra, en el bando republicano los ayuntamientos pasaron a ser sustituidos por Consejos Municipales, que quedaron en manos de partidos y sindicatos de izquierda. Un ejemplo lo encontramos en Alicante, donde el 29 de septiembre de 1936 el Ayuntamiento transfirió sus competencias al Gobernador Civil y se creó uno de los citados Consejos Municipales. Celia Valls, sindicalista y afiliada al PSOE, fue la primera mujer que obtuvo un puesto dentro de dicho consejo, puesto que le fue asignado directamente por el Gobernador Civil. Concretamente, asumió el cargo en las concejalías de Instrucción Pública, Beneficencia y Sanidad y también actuó como representante de la UGT.

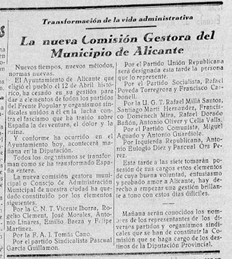

Noticia del periódico El Día del 29 de septiembre de 1936 en el que se menciona la entrada de Celia Valls en el Consejo.

Fuente: Asociación Cultural Alicante Vivo

No podemos negar que Celia Valls y los cargos que desempeñó en el contexto de la Guerra Civil en España son un claro reflejo de cómo las mujeres tenían un fuerte protagonismo en los espacios públicos, si bien es cierto que, a pesar de que, tras su dimisión el 7 de diciembre de 1936, posteriormente los concejales que se fueron sucediendo siempre fueron hombres, con la excepción de Aurora Fernández García, otra mujer, la que la sustituyó en el cargo de concejala de Instrucción Pública, Beneficencia y Sanidad.

En cualquier caso, no podemos olvidar que, como hemos mencionado anteriormente, Celia Valls desempeñó sus cargos políticos durante la guerra, y actualmente no nos han llegado datos ni documentos oficiales sobre muchas mujeres que, como ella, participaron activamente en la vida pública durante esos años.

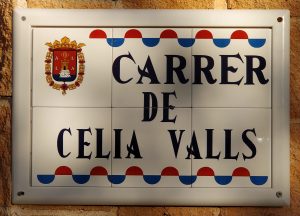

En 2018, por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, algunas calles del barrio del Pla del Bon Repós en la ciudad de Alicante cuyos nombres tenían relación con la época franquista española, cambiaron su nombre y fueron sustituidos por personajes a quienes se quería homenajear, dando especial importancia a personajes femeninos. La calle Valero Bermejo, por ejemplo, fue sustituida por Calle Celia Valls.

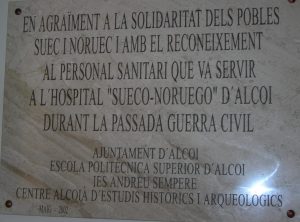

Placa de la calle que lleva el nombre de Celia Valls en el barrio del Pla del Bon Repós en Alicante

Fuente: Wikipedia

Bibliografía:

Diccionari Biogràfic de Dones. (2010, Octubre). Celia Valls. https://dbd.vives.org/fitxa_biografies.php?id=1012

NIELFA CRISTÓBAL, G. (2015). Mujeres en los gobiernos locales: alcaldesas y concejalas en la España Contemporánea. Biblioteca Nueva, Madrid.

:

: