Josefina Ferrándiz

Fuente: Revista Alborada

Josefina Ferrándiz Casares nació en Alicante el 17 de octubre de 1909 y falleció en la misma ciudad a la edad de 90 años. A los cuatro años empezó su educación primaria en la Escuela Aneja de Alicante y a los catorce continuó sus estudios en la Escuela del Magisterio, localizada también en su ciudad natal. Tras finalizar su carrera y haber realizado algunos cursillos formativos, de los cuales destaca “Iniciación de Puericultura”, empezó a trabajar como maestra interna en la Escuela Mixta de Daimez en Elche. A lo largo de su vida también ejerció como maestra en otras escuelas, como pueden ser la Escuela Graduada en Jijona (donde trabajó en la sección de parvulario), la Escuela Unitaria de la Partida “La Ermita de San Antonio” en Villajoyosa o en la Escuela Graduada de Elda.

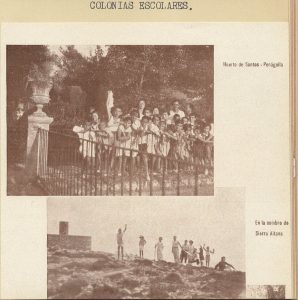

En lo referente a esta última, Josefina Ferrándiz fue destinada al Grupo Escolar Emilio Escolar y ejerció de maestra desde el año 1932 al 1934, coincidiendo con las dos primeras promociones de la escuela. Es precisamente en ese momento y desde ese lugar que impulsó la colonia escolar eldense en Santa Pola (ya había sido maestra en otras colonias escolares, como es el caso de Alcoleja, Benejama, Castalla o Biar), además de la creación del periódico Pensamiento Escolar, un periódico escolar que es todavía hoy día un tesoro documental de la pedagogía escolar en la ciudad de Elda.

Periódico “Pensamiento Escolar”

Fuente: Real Asociación Española de Cronistas Oficiales

Sobre las colonias escolares, cabe destacar que fueron instituciones de enseñanza que se crearon con una doble finalidad: pedagógica y social. Se originaron en Suiza en 1876 y desde allí se fueron extendiendo por todo el continente europeo. En España, la primera colonia escolar se organizó en 1887 en San Vicente de la Barquera (Cantabria). Solo seis años después, se formó la primera en la Comunidad Valenciana, concretamente en Cabañal, y la primera de la provincia de Alicante se organizó en 1914. Como podemos observar, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas en España fue bastante temprana.

Sin embargo, el momento en el que gozaron de mayor popularidad fue durante la Segunda República. En Alicante, diversas instituciones públicas y privadas mostraron un gran interés en ellas, y recibían no solo recibían subvenciones estatales y municipales, sino también donaciones particulares.

Existían colonias públicas, donde acudían alumnos y alumnas provenientes de escuelas públicas, privadas, de sindicatos o centros de enseñanza profesional, y colonias privadas, donde solo acudían alumnos y alumnas que estudiaban en escuelas católicas.

Las colonias ofrecían una educación distinta a la tradicional, basada en los nuevos métodos de enseñanza activa, el contacto con la naturaleza y el fomento de habilidades artísticas. Eran lugares de aprendizaje y crecimiento personal, pero sin la rigidez disciplinaria de la escuela tradicional. Aquí los niños y las niñas no tenían demasiadas actividades estrictamente académicas, sino que estaban en un lugar que les permitía salir de la rutina de las aulas y experimentar nuevas situaciones y retos mediante juegos, actividades artísticas, educación física, talleres y excursiones (las colonias estaban orientadas tanto en entornos de montaña como de mar para que los niños y niñas pudieran conocer compañeros de otros lugares, lo que enriquecía su visión del mundo y les permitía formar nuevas amistades). Es por ello que muchos niños y niñas deseaban acudir a las colonias y por este motivo organizarlas no era una tarea sencilla, debido a esa gran demanda.

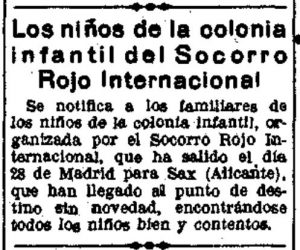

Durante la Guerra Civil también se establecieron numerosas colonias en la provincia de Alicante, cuyo propósito era brindar atención a los niños y niñas provenientes de las zonas próximas al frente de batalla y proporcionarles enseñanza, alimentación y alojamiento en un entorno seguro y protegido.

Las colonias escolares desempeñaron un papel fundamental en el ámbito educativo durante los años de la guerra, pues con ésta llegó también la revolución, y en la parte de los revolucionarios, volvió a tomar vigencia el proyecto republicano y se hizo un gran esfuerzo contra el analfabetismo, y mediante los nuevos métodos de enseñanza que fueron implantados que nos permiten hablar de una verdadera renovación en el ámbito pedagógico.

Fuente: Fondo documental Josefina Ferrándiz Casares. Universidad de Alicante. Blogs.ua

Volviendo a Josefina Ferrándiz, y para finalizar, cabe destacar que en 1964 le fue concedido el premio “Álvarez” por su libro Rocío: Formación y Caridad.

Actualmente es una de las mujeres ilustres que darán nombre a algunas calles de Elda que hasta el momento tenían nombres relacionados con personajes franquistas. Concretamente, Josefina Ferrándiz sustituirá a la calle Brunete.

Fuente: Archivo de la Universidad de Alicante. Fondo documental Josefina Ferrándiz Casares [20 de diciembre de 2012]. Disponible en: JF 10 BIS, Estudios y vida profesional.

Bibliografía:

Archivo de la Universidad de Alicante. Fondo documental Josefina Ferrándiz Casares [20 de diciembre de 2012]. Disponible en: JF10BIS, Escritos personales.

Crego Navarro, Rosalía (1989). Las colonias escolares durante la Guerra Civil (1936-1939). Espacio, Tiempo y Forma (UNED) (pp. 299-328)

MORENO SECO, Mónica. (1995). Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la II República (1931-1936). Institut de Cultura Juan Gil-Albert. Diputació Provincial d’Alacant.

SEGURA HERRERO, Gabriel. Josefina Ferrándiz, otra deuda pendiente de Elda. Real Asociación Española de Cronistas Oficiales.

Disponible en: https://www.cronistasoficiales.com/?p=117112