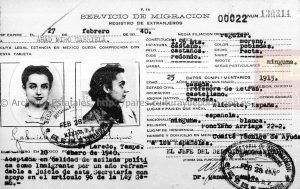

Carmen Martí Polop nació en Xátiva. En 1896 solicitó participar en unas oposiciones a escuelas elementales de niñas en la provincia de Valencia (Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, 25 de noviembre de 1896, p. 3). En 1919 se marchó con sus padres a Denia, donde trabajaba como maestra. Según el padrón municipal de 1925, vivía en la calle Canalejas, ahora de la Mar, número 35. El 27 de abril de 1925, cuando tenía 39 años, tomó posesión del cargo de concejala del Ayuntamiento de Denia. Así, durante la Dictadura de Primo de Rivera, Carmen Martí se convirtió en la primera mujer concejala de dicha localidad. El día del acto, el alcalde, Augusto Gómez Porta, dijo lo siguiente:

«Doña Carmen Martí Polop, nuestra compañera de consistorio, la cual viene a compartir con nosotros el noble intento de contribuir a la prosperidad moral y material de la ciudad. Constituye un éxito del Directorio Militar el haber implantado una reforma tan democrática, la cual será fructífera para estas corporaciones, ya que la mujer española tiene cultura y condiciones peculiares para entender en asuntos de economía e higiene doméstica, enseñanza, beneficencia domiciliaria, puericultura y protección a la infancia».

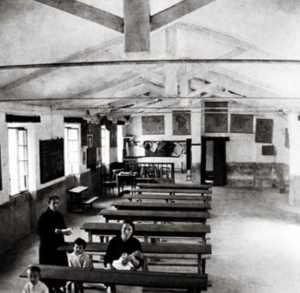

En el libro de actas del Ayuntamiento de Denia aparecen una serie de intervenciones de Carmen Martí. Entre ellas, podemos destacar una petición para que se atendieran debidamente a los pobres asilados en la Casa de Beneficencia Municipal o la votación a favor de la construcción de un edificio para escuelas públicas, solicitando la subvención máxima del Estado.

El 29 de noviembre de 1925 presentó su dimisión junto a otros concejales, ya que Augusto Gómez Porta había fallecido, y como alcalde había sido una especie de nexo de unión. El delegado corporativo aceptó todas las dimisiones a excepción de la de Carmen, ya que era maestra del Gobierno y estaba obligada a mantenerse fiel a los intereses de la Corporación. Sabemos por el diario republicano El Luchador (28 de diciembre de 1929, p.1), que fue elegida nuevamente a finales de 1929. Sin embargo, el 25 de febrero de 1930, cuando fue proclamada una nueva lista, Carmen no volvió a aparecer, por lo que aquí acabó su andadura como concejala.

Autora: Natalia Garis Puerto

Bibliografía:

- Balaguer Bisquert, Vicent (2006). Dénia: Personatges Populars. Dénia: Ajuntament de Dénia.